어린이날과 임시공휴일로 이어지는 연휴를 앞둔 탓이었는지, 아무도 참석하지 않아서 결국 동아리 세미나는 취소됐다. 덕분에 3시 이후로는 완전히 일정이 비어버렸다.

미세 먼지가 조금 나쁜 편이라고는 하지만, 기본적으로 날씨가 무척이나 맑고 바람도 적당히 불어서 밖으로 나가고 싶은 마음이 굴뚝 같았다. 더구나 '기독교와세계문화' 수업 과제를 밤새서 끝낸 날이었기에 더욱 더 그 해방을 눈에 보이고 손에 잡히고 피부에 와닿는 방식으로 만끽하고 싶었던 것 같다.

무작정 크리스틴 채플을 지나서 지혜관B 쪽으로 걸어가 조금 조용한 벤치에 앉아 있자니 학교 밖으로 나가고 싶은 마음을 참을 수가 없었다. 원래는 간단하게 산책이나 할 생각이었는데, 굴리샘으로 가서 자전거를 하나 빌렸다.

조금 벗어난 이야기지만, 굴리샘의 직원 분이 나를 알아보는 것 같았다. 시험이 끝나서 왔느냐고 묻더라. 그렇다고 답했다. 사실 하루에 굴리샘을 이용하는 학생이 많지도 않은 듯하고, 또 자주 이용하는 학생은 더 적을 것 같다. 나를 기억해 주는 게 한편으로는 약간 반가우면서도, 대부분의 경우 잘 기억되지 못하는 나를 기억해 주는 것은 굴리샘이라는 곳의 한가함을 잘 보여주는 듯해 기분이 묘했다. 나는 자전거에 관해서는 평균의 인식이 어떠한지도 모르고, 스스로도 각별한 감정이 있는 것은 아니라 굴리샘 직원 분의 관심에 어떤 태도로 마주쳐야할지 조금 난감했다. 자전거 대여소가 아니라 작은 책방 같은 곳이었다면 훨씬 재밌었을 것 같다. 그러고보니 이전에 재미삼아 읽었던 <비블리아 고서당 사건 수첩>의 배경이 마음에 들었던 이유도 비슷했다. 작중의 '고서당'처럼 여유로움이 묻어나고, 좋아하는 주제에 관해서 가볍게 이야기 할 수 있는 공간이 있으면 좋겠다고 생각했었다.

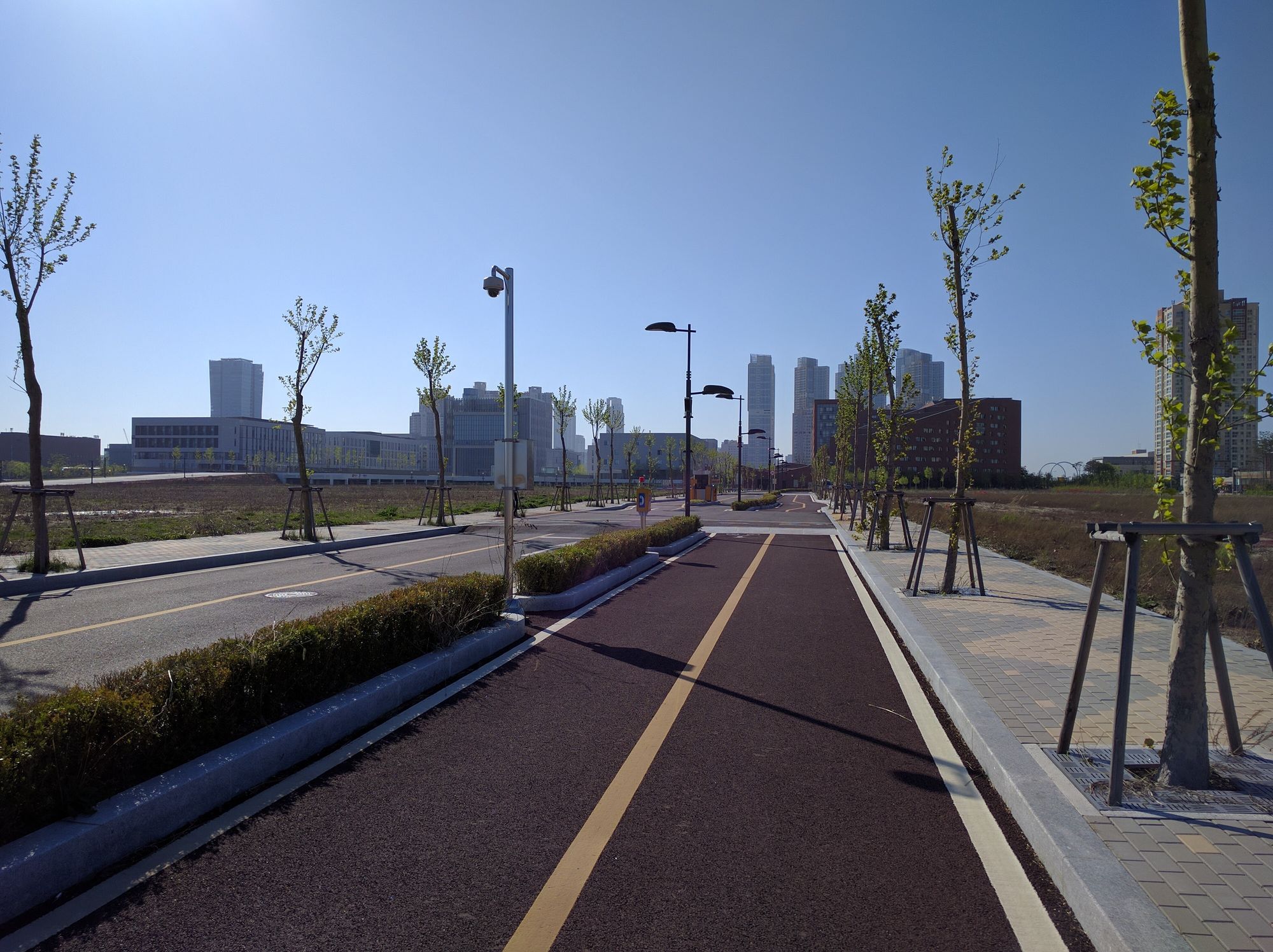

하여튼 자전거를 타고 학교를 나선 나는, 처음에는 바다를 보고 싶다고 생각했다. 그런데 바다 쪽으로는 길을 따라서 공사용 임시 벽이 설치되어 있다는 걸 알고는 조금 단념했다. 나는 그저 이 한적한 자전거 길을 달려 보기로 했다.

한참을 달리다, 문득 지금까지 온 방향의 반대로 돌아서 학교를 지나쳐 가면 다리가 있던 것이 떠올랐다. 어차피 학교로 돌아가야 하니, 아쉬운대로 물을 볼 수 있지 않을까 싶어서 방향을 돌렸다. 삼성 바이오에피스 캠퍼스를 지나서 계속 달려가다보니 말로만 듣던 인천글로벌캠퍼스가 나왔다. 유타 대학교와 겐트 대학교 안내판이 보였다. 조금 호기심이 동해서 캠퍼스 안으로 들어가 보았다. 그런데 평일 오후임에도 사람이 단 한 명도 보이지 않았다. 사람이 보이지 않았을 뿐만 아니라, 사람이 생활한 흔적이 좀처럼 없었다. 그야말로 유령 캠퍼스가 아닌가 싶은 정도였다.

자전거에서 내려서 캠퍼스 안쪽으로 들어가다보니, 새 모양의 그림자가 건물을 순식간에 스쳐지나갔다. 문득 하늘을 보니 상당히 커다란 새가 하늘을 천천히 맴돌고 있었다. 그런데, 재밌게도, 그 순간 미묘한 경외감 같은 것이 들었다. 어쩐지 새를 숭배하거나 신성시했던 고대인의 마음을 알 것도 같았다.

낯선 캠퍼스에서는 결국 사람을 보지 못한 채로 나와 자전거에 올랐다. 그 길로 도착한 다리는 생각보다 넓고 깨끗했다.

다리 위에서는 카드보드 카메라로 VR 사진을 찍었는데, 의외로 VR 사진을 보는 것보다도 찍는 것이 재밌는 경험이 되었다. 경험을 기록하는 새로운 방법을 경험한다는 점을 의식하고 있었기 때문이라고 생각한다. 이전에 사진이 귀하던 시절에는 사진의 의미가 상당했던 듯하다. 필름이 비싸 찍히는 사진의 수 자체가 적었고, 한 번 찍은 사진은 수정하기도 어려워서, 조금 불완전한 부분이 있어도 그런 부족한 부분마저도 온전히 남게 되던 시절이 있던 듯하다. 내가 직접 경험한 것은 아니지만, 인화된지 오래된 사진들이나, 필름이 끼워진 카트리지―솔직히 뭐라고 불러야할지 잘 모르겠다. 얇은 흰색 플라스틱 판 사이에 반전되지 않은 상태의 컬러 필름이 끼워진 물건이었다. 아래의 그림 참고―들을 보고 있자면 그런 점들을 약간은 이해할 것도 같은 기분이 들곤 한다.

지금의 VR은 물론 당대의 사진보다는 훨씬 만들기 쉬운 축에 속하지만, 지금의 사진과 비교한다면 여러모로 접근성이 떨어진다. 실제로 찍는 사람도 많지는 않고, 감상을 위해서는 별도의 장비가 필요하다. 그런 의미에서 초기의 사진과 비슷한 위치에 있는 측면이 있다고 생각한다. 사실 카드보드 VR은 지금 상용화된 VR 제품 중에서도 상당히 조악한 수준인데, 그럼에도 콘텐츠에서 느껴지는 감각 외에 매체 자체가 주는 새로움과 감동이 있다는 점도 그렇고, 자유로운 편집과 창작이 일반 사용자에게는 상당히 제한된 상태라는 점도 그렇다. 지금의 이 VR 기술의 불완전함이 주는 독특한 느낌을 잊지 않는다면, 상당히 재밌는 기억으로 남지 않을까 싶다. 무손실 음원이 디지털로 얼마든지 공유되고 재생되는 시대에 오르골을 들으며 느끼는 묘한 애잔함 같은 것을 내가 오늘 찍은 카드보드 VR에서 느끼는 날이 올까.

한편으로 이렇게 글을 적고 있자니, 사진도 오르골도 VR도 트위터의 트윗들도 이 블로그의 포스팅들도 결국에는 훗날 '기억'이라는 이름으로 불릴 지금 · 여기의 나의 체험을 남겨두려는 욕심이 담긴 것이 아닐까 싶다. 그것은 개인의 체험일 수도, 역사적으로 한 세대나 민족에게 공유되는 경험일 수도 있다. 지금 나 혹은 우리가 한 경험이, 어느 한 시간을 굳건히 차지했음을 손에 잡히는 연장(extension)의 형식으로 확인하고 싶어하는 건 어쩌면 근대인의 기묘한 취향인지도 모른다.

건넜던 다리를 다시 건너 학교로 돌아가다보니, '글로벌 야구장'이 있다는 표지판이 보였다. 초등학교에 걸린 현수막에 쓰인 '글로벌'이란 말만큼이나 '글로벌'이라는 단어의 공허한 용법이었다. 이 근처에서 야구장 비슷한 것은 본 적도 없는데, 가는 방향에 있다니 궁금해져서 한 번 보고 가기로 했다.

그리고 나타난 것은 사실상의 공터 수준의 운동장이었다. 한켠에는 우레탄 인공 잔디 구장이 만들어져 있었고, 초등학생 쯤 되어 보이는 아이들이 강습을 받고 있었다. 묘하게 애니메이션의 한 장면이 떠오르기도 했고, 어쩐지 여유롭고 조용한 그 모습이 마음에 들어서 멍하니 보고 있었다.

나는 이쯤에서 다시 학교로 돌아왔다. 국제캠퍼스는 생활할수록 느끼지만, 공터의 한적함과 세차게 부는 바람의 콜라보로 만들어지는 쓸쓸한 분위기가 무척이나 매력적이다.

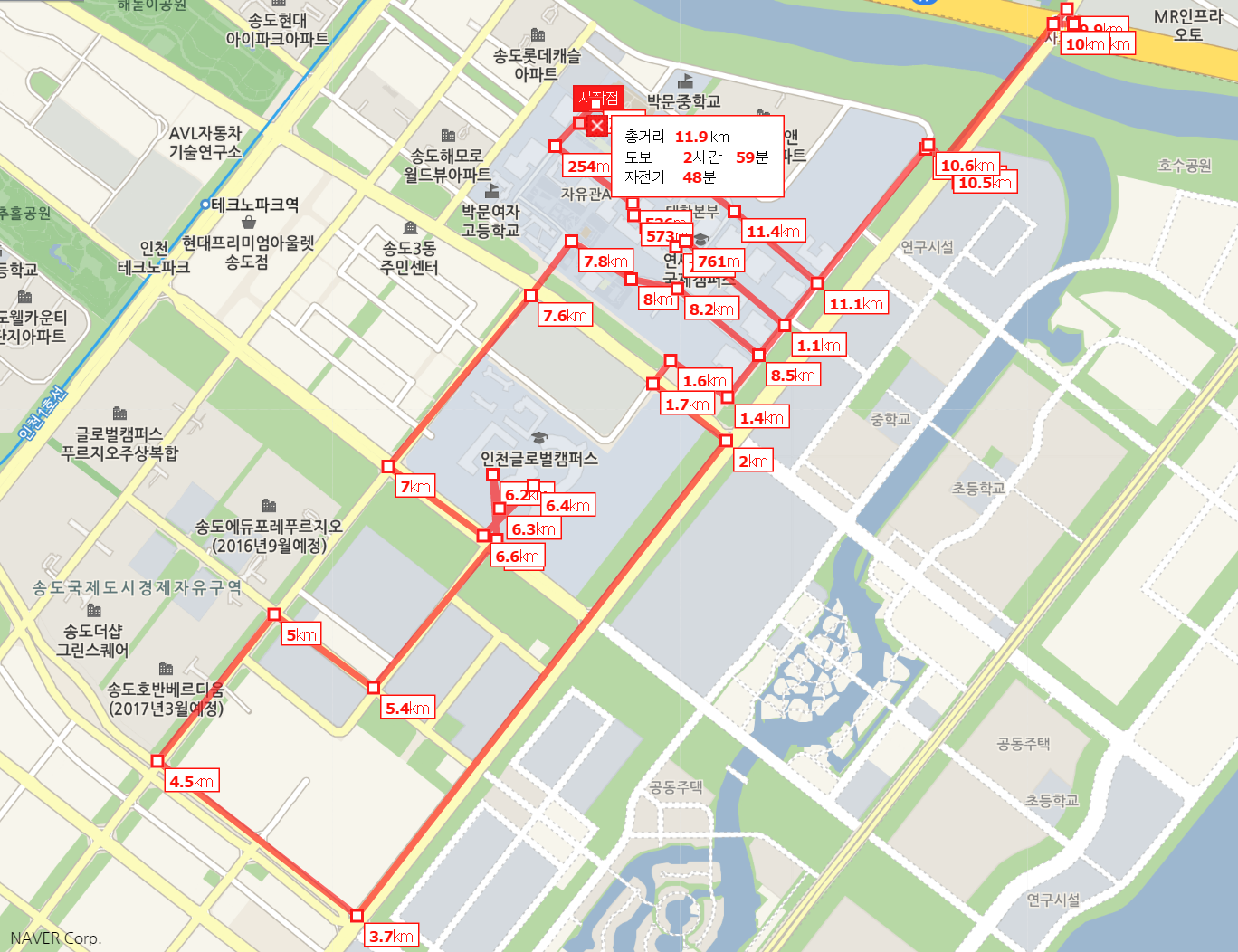

오늘 돌아다닌 길을 대충 지도 위에 그려보자면 이렇다: